유난히 레슬링을 좋아했던 그분. 경기 끝내고 청와대에 가면 육여사가 직접 음식을 만들기도 했다. “어린이들이 많이 보는데 반칙은 교육상 안좋아. 김선수는 모범이 돼야 해”

유난히 레슬링을 좋아했던 그분. 경기 끝내고 청와대에 가면 육여사가 직접 음식을 만들기도 했다. “어린이들이 많이 보는데 반칙은 교육상 안좋아. 김선수는 모범이 돼야 해”

역도산에 이어 내가 세계 챔피언이 됐다는 소식에 국민들은 모두 자기 일이나 되는 것처럼 흥분했다. 그때는 경기가 있는 날이면 온국민이 라디오에 귀를 기울이곤 했다. 미국에서도 열기가 뜨거웠다. 지금은 수십만이 사는 LA지만 당시만 해도 한인은 3,000여명에 불과했다. 한인식당도 1곳뿐. 경기가 있는 날이면 목사님들까지 나와 응원을 하곤 했다. 장면파, 이승만파가 따로 없었다.

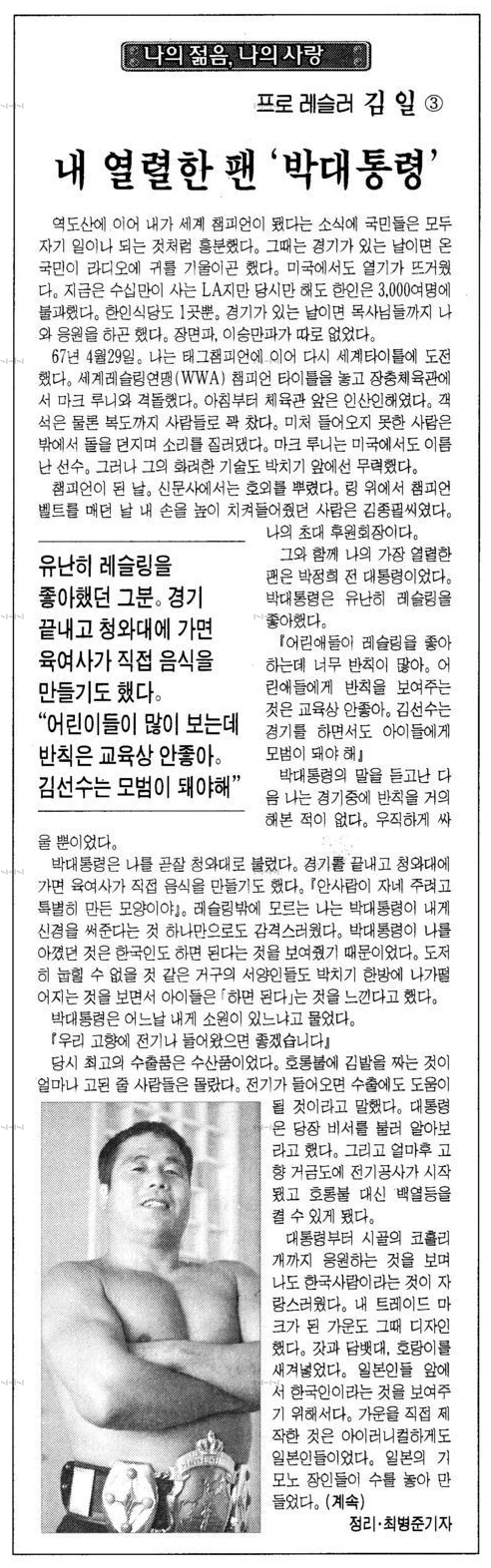

67년 4월29일. 나는 태그챔피언에 이어 다시 세계타이틀에 도전했다. 세계레슬링연맹(WWA) 챔피언 타이틀을 놓고 장충체육관에서 마크 루니와 격돌했다. 아침부터 체육관 앞은 인산인해였다. 객석은 물론 복도까지 사람들로 꽉 찼다. 미처 들어오지 못한 사람은 밖에서 돌을 던지며 소리를 질러댔다. 마크 루니는 미국에서도 이름난 선수. 그러나 그의 화려한 기술도 박치기 앞에선 무력했다.

챔피언이 된 날. 신문사에서는 호외를 뿌렸다. 링 위에서 챔피언 벨트를 매던 날 내 손을 높이 치켜들어줬던 사람은 김종필씨였다. 나의 초대 후원회장이다.

그와 함께 나의 가장 열렬한 팬은 박정희 전 대통령이었다. 박대통령은 유난히 레슬링을 좋아했다.

『어린애들이 레슬링을 좋아하는데 너무 반칙이 많아. 어린애들에게 반칙을 보여주는 것은 교육상 안좋아. 김선수는 경기를 하면서도 아이들에게 모범이 돼야 해』

박대통령의 말을 듣고난 다음 나는 경기중에 반칙을 거의 해본 적이 없다. 우직하게 싸울 뿐이었다.

박대통령은 나를 곧잘 청와대로 불렀다. 경기를 끝내고 청와대에 가면 육여사가 직접 음식을 만들기도 했다. 『안사람이 자네 주려고 특별히 만든 모양이야』. 레슬링 밖에 모르는 나는 박대통령이 내게 신경을 써준다는 것 하나만으로도 감격스러웠다. 박대통령이 나를 아꼈던 것은 한국인도 하면 된다는 것을 보여줬기 때문이었다. 도저히 눕힐 수 없을 것 같은 거구의 서양인들도 박치기 한방에 나가떨어지는 것을 보면서 아이들은 「하면 된다」는 것을 느낀다고 했다.

박대통령은 어느날 내게 소원이 있느냐고 물었다.

『우리 고향에 전기나 들어왔으면 좋겠습니다』

당시 최고의 수출품은 수산품이었다. 호롱불에 김발을 짜는 것이 얼마나 고된 줄 사람들은 몰랐다. 전기가 들어오면 수출에도 도움이 될 것이라고 말했다. 대통령은 당장 비서를 불러 알아보라고 했다. 그리고 얼마후 고향 거금도에 전기공사가 시작됐고 호롱불 대신 백열등을 켤 수 있게 됐다.

대통령부터 시골의 코흘리개까지 응원하는 것을 보며 나도 한국사람이라는 것이 자랑스러웠다. 내 트레이드 마크가 된 가운도 그때 디자인했다. 갓과 담뱃대, 호랑이를 새겨넣었다. 일본인들 앞에서 한국인이라는 것을 보여주기 위해서다. 가운을 직접 제작한 것은 아이러니컬하게도 일본인들이었다. 일본의 기모노 장인들이 수를 놓아 만들었다.<정리·최병준 기자>

![[kbs 6시 내고향] 녹동...](http://ggdo.com/zxe/files/thumbnails/949/003/220x120.crop.jpg)

2. 내 비장의 무기 ‘박치기’

2. 내 비장의 무기 ‘박치기’

4. 영원한 맞수,이노키와 바바

4. 영원한 맞수,이노키와 바바