금옷 입은 분이

상주하는 섬에

파도를 화두 삼아

정진하는 수행도량

계절을 알리는 초병은 바람이다. 추운 겨울을 밀어내는 것도 바람이다. 남에서 부는 봄바람. 그 바람을 맞이하러 남도 땅끝 고흥 거금도로 향했다. 지금이야 고흥 가는 길이 4차선 고속화도로가 놓여 편해졌지만, 15년 전만해도 꼬불꼬불 신작로였다. 일제강점기 때는 더 열악해 멀고도 먼 고난의 길이었다. 한센 병을 앓던 한하운 시인은 천형의 땅 소록도를 찾아가면서 ‘가도 가도 천리, 먼 전라도길’이라며 눈물지었다.

이보다 더 머나먼 옛날, 800년 전에 그 길을 걷던 수행자가 있었다. 스러져가는 고려불교를 바로세우고자 노심초사하던 보조국사 지눌스님이다. 고려 신종 3년(1209), 수행처를 찾던 지눌스님은 화순 모후산에서 나무새 세 마리를 날렸다. 한 마리는 가까운 조계산으로 날아가 앉았다. 오늘의 송광사 국사전 자리다. 또 한 마리는 여수 앞바다 금오도 송광사터에 앉았다. 나머지 힘찬 나무새는 고흥 앞바다 거금도에서 날개를 접었다. 그곳에 잡은 터가 오늘의 거금도 송광암이다. 지눌스님이 터를 잡은 이들 사찰을 일러 삼송광(三松廣)이라 한다.

고흥 녹동 바닷가까지 이어진 4차선은 지난 2009년 개통한 소록대교를 따라 소록도까지 연결되었다. 2011년에는 소록도에서 거금도까지 거금대교가 놓여져 이제 소록도와 거금도는 이름만 섬일 뿐이다.

거금도는 진리(金)가 자리한(居) 섬(島)이다. 금(金)은 금 옷을 입고 있는 이, 즉 부처님을 뜻한다. 다도해 수많은 섬들 가운데 송광암 부처님이 계신다고 하여 거금도로 불린다. 80년 전까지만 해도 뗏목타고 건너던 섬에 부처님 집이 있었으니 그리 불러 마땅하다.

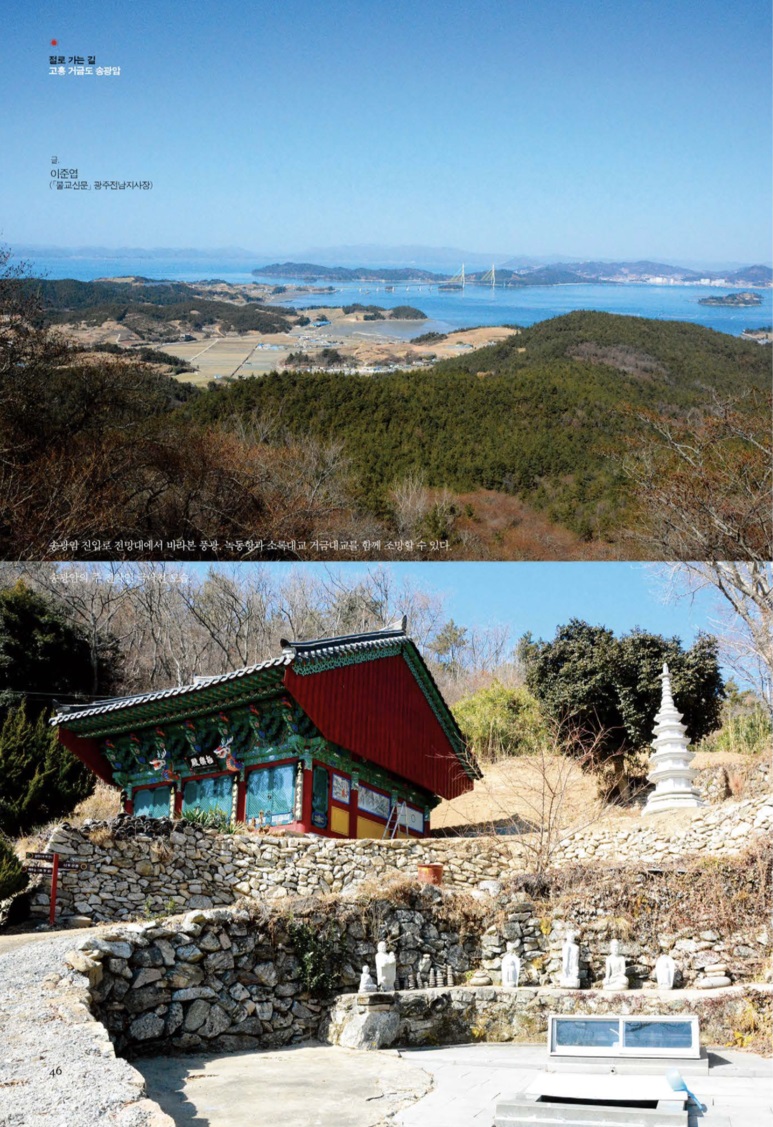

송광암을 향해 막바지 오르막길을 넘어서니 전망대가 나온다. 그곳에서 바라보는 풍광이 일품이다. 소록도, 거금도로 이어진 연륙교와 초록빛 바다가 어우러져 한 폭의 그림을 감상하는듯하다.

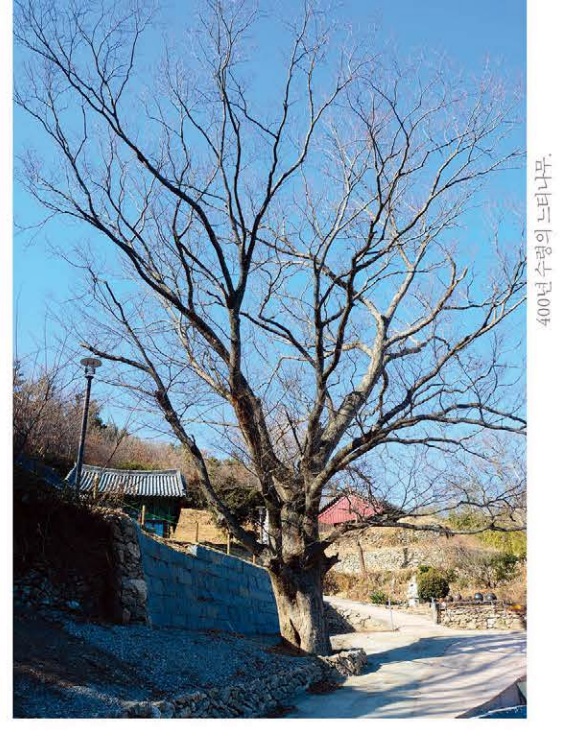

오랜 역사를 이어온 송광암은 거금도를 비롯해 인근 섬 지역 주민들의 정신적 지주였다. 오늘의 송광암은 1987년, 당시 주지였던 원공 스님과 지역주민들이 9차 중창불사를 이뤄 갖춰졌다. 경내에서 가장 먼저 눈에 띄는 것은 400년 수령의 느티나무이다. 거금도에서 가장 오래되고 신령스러워 신목(神木)으로 여겨지고 있다.

도량의 주 전각은 극락전이다. 서방정토 극락세계를 주관하는 아미타 부처님이 참배객을 맞는다. 그런데 부처님 집 위에 또 한 채의 건물이 있다. 선방이다. 승보종찰 송광사 대웅전 위쪽에 수선사 선원이 자리해 있듯 송광암에도 눈푸른 납자들의 수행공간이 불전 위에 있다. 선방의 당호는 니우선원(泥牛禪院)이다. 주련에는 ‘바다 밑의 진흙 소는 달을 물고 달아나고(海底泥牛含月走)’로 시작하는 고봉선사의 게송이 새겨있다.

3년 전 주지소임을 맡은 도강스님도 전국 제방선원에서 정진하던 수좌였다. 그러나 섬 속의 암자는 사세가 열악했다. 선방에서 가부좌 틀고 앉기보다 송광암 활성화를 화두삼아 1천일기도에 들어갔다. 다행히 기도공덕으로 무너져가는 축대를 보수하고 도량을 대대적으로 정비했다.

송광암에는 ‘바다 밑으로 간 진흙 소’를 찾고자 승·속을 초월해 수행자들의 발길이 이어지고 있다. 주지 도강스님은 “송광암은 힘이 있는 수행처이자 기도도량이다.”며 “참선에 관심 있는 불자들과 함께 정진하기를 기원한다.”고 말한다.

송광암에는 ‘바다 밑으로 간 진흙 소’를 찾고자 승·속을 초월해 수행자들의 발길이 이어지고 있다. 주지 도강스님은 “송광암은 힘이 있는 수행처이자 기도도량이다.”며 “참선에 관심 있는 불자들과 함께 정진하기를 기원한다.”고 말한다.

송광암의 기운은 익히 잘 알려져 있다. 여름이면 벼락 때문에 수없이 전기 차단기가 내려가곤 한다. 철분이 많은 바위가 많기 때문이다. 단단한 바위가 많은 곳은 좋은 수행처이자 기도처로 알려져 있다. 이런 기운 때문인지 거금도 사람들은 힘센 장사가 많다. 예전에 고흥지역 씨름판은 거금도 사람들이 싹쓸이했다고 한다. 전설적인 레슬러 김일 선수도 거금도가 고향이다. 더욱 기이한 것은 월남전 파병이나 광주민주화운동 때 거금도 출신들은 희생당한 이가 없다고 한다. 지역민들은 송광암의 목탁소리가 끊이지 않고 이어지기 때문으로 여긴다.

거금도는 국내에서 10번째로 큰 섬이다. 50여 km에 이르는 일주도로를 따라 섬을 돌다보니 이런저런 생각이 일어났다 사라진다. 마음은 바다와 같아 파도가 쉬면 모든 것이 비쳐 보인다. 번뇌를 가라앉히고 가만히 들여다보면 본래모습이 드러나기 마련이다. <화엄경>에서 설명하는 ‘해인삼매(海印三昧)’이다. 그래서 옛 사람들은 파도 소리를 찾아 머나먼 바다로 향했나 보다.

송광암 해우소 옆으로 아담한 오솔길이 있다. 용두봉에 오르는 등산로이다. 니우선원에서 좌선하다 포행하기 좋은 숲길이다. 사계절 옷을 바꿔 입는 숲길을 10여 분 오르면 반야대가 나온다. 본격적으로 용두봉으로 오르는 능선이 시작되는 곳이다.

송광암 해우소 옆으로 아담한 오솔길이 있다. 용두봉에 오르는 등산로이다. 니우선원에서 좌선하다 포행하기 좋은 숲길이다. 사계절 옷을 바꿔 입는 숲길을 10여 분 오르면 반야대가 나온다. 본격적으로 용두봉으로 오르는 능선이 시작되는 곳이다.

갑자기 눈앞에 확 트인 바다가 펼쳐지고 솔밭 사이에 군데군데 바위가 자리해있다. 참 나를 바로 보는 지혜의 눈이 뜨인다는 반야대이다.

저녁 무렵, 반야대에 앉아 낙조를 바라보면 황홀경에 빠지게 된다. 온통 황금빛으로 물든 바다, 섬과 섬 사이로 사라지는 붉은 덩어리 하나를 무언가에 홀린 듯 바라보면 부처님이 상주하는 정토세계가 여기인 듯 여겨진다. 때마침 송광암에서 저녁예불 대종이 울리면 거금 8경의 첫번째 송광모종(松庵暮鐘)이 될 것이다. 그 누구라도 종소리를 듣고 부처되지 않은 이가 있을손가.

반야대 아래에 펼쳐진 바다는 마치 바둑알을 뿌린 듯 섬들이 흩어져 있다. 그 섬들을 헤아리다보니 내가 섬인지 섬이 나인지... 선도일여(禪島一如)라 할만하다.

(월간 송광사 2018년 3월호 발췌)

<조선명탐정 : 사라진 놉의 딸>촬영지, 고흥 거금도

<조선명탐정 : 사라진 놉의 딸>촬영지, 고흥 거금도

거금도 둘레길

거금도 둘레길