아무리 참을 인(忍)을 가슴속에 새겨 넣었지만 그렇게 맞고선 더 이상 레슬링을 할 수 없었다. 차라리 레슬링을 그만두고 노가다판(공사판)에서 일하는 것이 더 낫다는 생각이 들었다. 그러나 막상 노가다판에서 일을 하려고 하니 할 수 없었다.

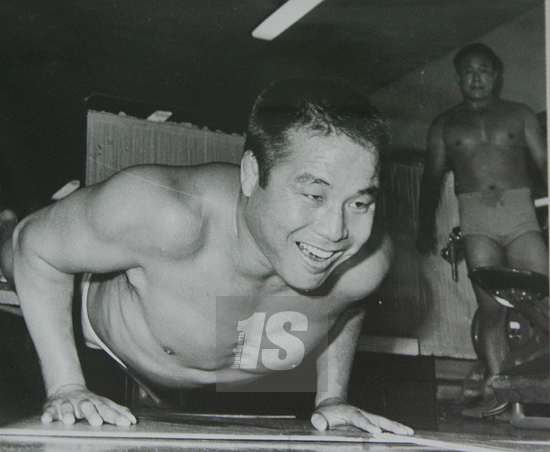

사람이란 참 이상했다. 시간이 흐르니 그 매가 그리워졌다. 섣부른 판단과 행동을 했음을 깨달았다. 스승 역도산의 성격이 워낙 불이라 불호령이 날 것을 각오했다. 스승에게 찾아가 무릎을 꿇고 무조건 잘못했다고 빌었다. 예상대로 스승은 불같이 화를 내며 질타했다. 스승은 `그만둬"라고 잘라 말했다. 그 소리를 들으니 한 대 맞는 것보다 더 아픈 것 같았다. 스승은 이런 말을 했다. "내가 너를 때리지 않으면 너와의 인연이 끝난다. 그것을 견디지 못해 도장을 뛰쳐나간 넌 레슬링을 할 자격이 없다. 레슬링은 아픔을 참고 견뎌야 하는 운동이다. 넌 일본 선수들과 다르다. 너를 때린 것은 혹독한 단련의 연속"이라고 말했다. 그 말을 듣는 순간 스승의 매의 본뜻을 알았다. 그리고 다시 한 번 기회를 달라고 매달렸다. 곁에서 이를 지켜봤던 스승 비서 요시무라 요시오는 나를 조용히 불렀다. 그러면서 스승이 일본에서 겪었던 혹독한 고초에 대해 얘기해 줬다. 요시무라는 역도산은 힘들다고 푸념을 털어놓는 사람을 가장 싫어한다고 했다. 그런 말을 하는 사람은 더 크게 꾸짖고 용기를 다시 심어 준다며 스승의 성격과 스타일에 대해 귀띔해 줬다. 요시무라는 역도산이 스모 선수 시절 겪었던 고통은 말로 표현할 수 없었다는 것도 알려 줬다. 매 따위는 고초도 아니었다고 했다. 매보다 더 심했던 것은 아마도 민족 차별의 고통이었을 것이며 이를 극복하기 위해 맞고 또 맞으며 훈련에 전념했던 사람이 역도산이라고 설명해 줬다. 그러면서 스승이 때린 것은 다 이유가 있으니 그것을 참고 견뎌내는 것도 훈련의 한 과정이라 생각해야 한다고 격려해 줬다. 그 일이 있은 후 난 죽어라 하고 연습했다. 스승의 매는 여전했다. 신기한 것은 스승의 매의 본심을 안 후부터 맞아도 아프지 않았다. 무게가 실린 스승의 매를 맞아도 "고맙다"는 말이 더 자연스럽게 나왔다. 매의 본심을 몰랐을 때 "고맙다"라고 말한 것은 가식이었지만 이젠 진심으로 고마웠다. 스승도 그후부터 나를 대하는 태도가 조금씩 달랐다. 가끔 나를 관장실로 불렀다. 한국 음식 심부름을 시키기 위해서였다. 그것은 꼭 내게만 시켰다. 한국 김치를 몰래 사 오면 스승은 관장실에서 혼자서 그것을 드셨다. 스승은 일본인처럼 행사했었지만 고국의 김치를 잊지 못했던 것이다. 스승은 내게 투혼.인내심.노력 등을 자주 강조했다. 간혹 팬이 사인을 부탁하면 자신의 사인 옆에 `투혼`이란 글을 적었다. 스승이 가르쳐 준 것은 투혼과 함께 `노력하는 것`과 `결코 포기하지 않는 것` 두 가지가 더 있었다. 스승은 무슨 일이든 끝까지 포기하지 않고 집착을 갖고 노력하면 반드시 좋은 결과가 있다는 사실을 항상 주지시켰다. 스승의 그런 말에 큰 용기를 얻었다. 1957년 10월쯤으로 기억된다. 내가 185㎝의 키에 100㎏이 넘는 탈아시아급의 체격과 엄청난 스파르타 훈련으로 `괴물 중의 괴물`로 만들어질 때즈음이었다. 그때 스승은 큰 경기를 앞두고 있었다. 전설적 철인 레슬러 로테즈와 치르는 한판이었다. 스승은 그 경기에서 승리하기 위해 정말 피눈물나는 훈련을 했다. 로테즈와 경기를 앞두고 일본 전역이 들떴다. 기억이 가물가물하지만 스승과 로테즈의 경기를 코앞에서 볼 수 있었다. 그 경기를 본 후 난 진짜 레슬링이 무엇인지 눈을 떴다. 정병철 기자 <계속>

사진=이호형 기자

![[kbs 6시 내고향] 녹동...](http://ggdo.com/zxe/files/thumbnails/949/003/220x120.crop.jpg)

나의 삶 나의 도전 : 박치기왕 김일 [20]

나의 삶 나의 도전 : 박치기왕 김일 [20]

나의 삶 나의 도전 : 박치기왕 김일 [22]

나의 삶 나의 도전 : 박치기왕 김일 [22]